こんにちは。バードふじやまです。最近、鳥見に行けずストレスがたまり気味です(笑)。そのストレス発散のため?(笑)に、ずいぶん前に使えなくなった包丁の研ぎ直しにダメ元で初挑戦しました。

ラジオショッピングで高価でしたが衝動買いし切れ味抜群だったのに、20年位前にのし餅を切るという暴挙に出たため刃こぼれさせただけでなく刃が歪んでしまった重症の包丁(涙)でしたが、見事に再生させることができました。自画自賛(笑)。

新型コロナの非常事態宣言とは関係なく事情により暫くは鳥見の回数が減るので、その間の暇つぶしとして最近は台所に立ってます(笑)。自分がやるからには切れる包丁が欲しいという理由で挑戦した包丁の研ぎ直しですが、やってみると包丁研ぎは面白かったです(笑)。

まだ他にも切っ先の欠けた柳刃包丁や適当に研いでガタガタになった包丁などメンテナンスが必要な包丁があるので楽しみは続きます(笑)。

画像はクリックすると拡大します。

包丁の研ぎ直し

ヤスリで刃を落とす

ご覧の通り刃は欠けて歪んでひどい状態です(涙)。歪みが大きく下手に修正するとどつぼに嵌まりそうだったのでヤスリで刃を落とすことにしました。削り過ぎないように予めマジックで線を引き、グラインダーがあれば簡単でしたが4ミリほど削るのに1時間50分程かかりました(汗)。まあ最後の30-40分は刃のラインを確認しながら慎重に削ったので仕方ないですが、4ミリも削ったのでたくさんの削り粉が出ました。

荒砥ぎ

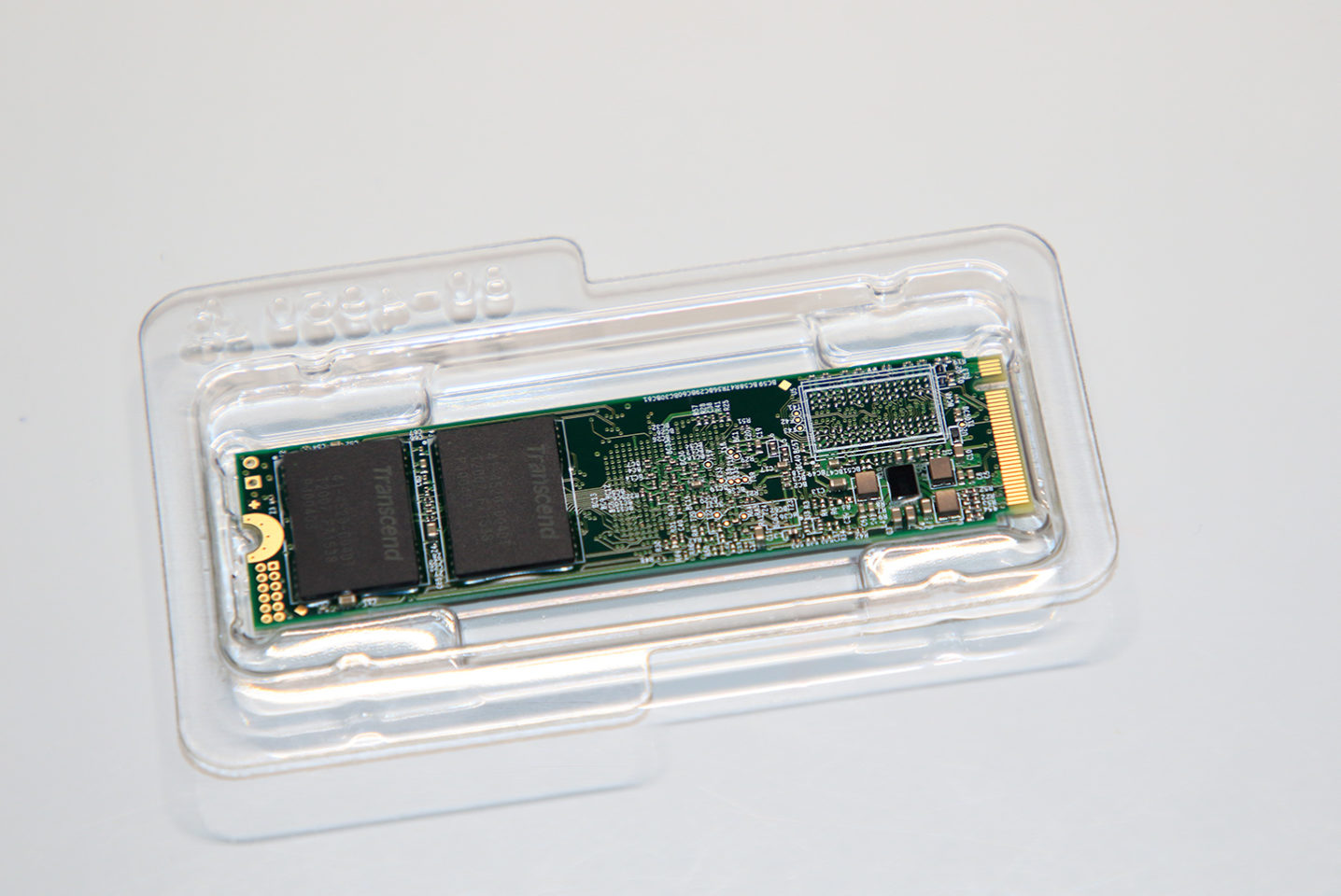

荒砥ぎの砥石は粒度もわからない使い古したもので素材はダイヤモンドでしょうか?中央がすり減りやや凹んでましたが、今回限りだと思ったのでそのまま使用しました。

荒くですが切刃がついてきて包丁らしくなってきました。所要時間は約1時間20分かかりました(汗)。ちなみにこの包丁は和包丁のような片刃です。

中研ぎ

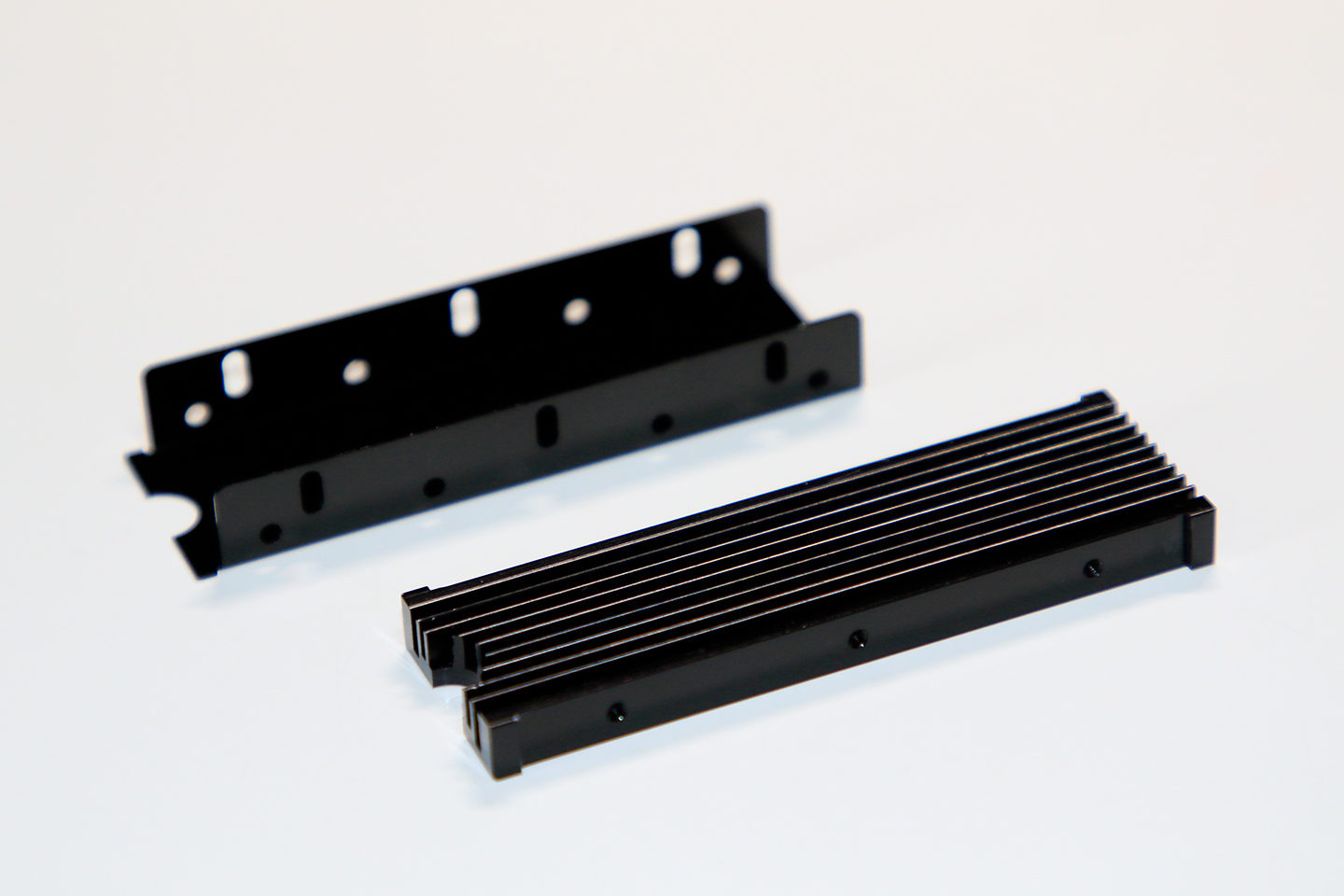

こちらの中研ぎの砥石も粒度もわからない使い古しで中央がすり減っていたためAmazonで面直し用の砥石を購入して面直ししてから使いました。切刃の境目もはっきりしてきていい感じですがヘアラインが目立ちます(笑)。所要時間は約25分でした。

仕上げ研ぎ

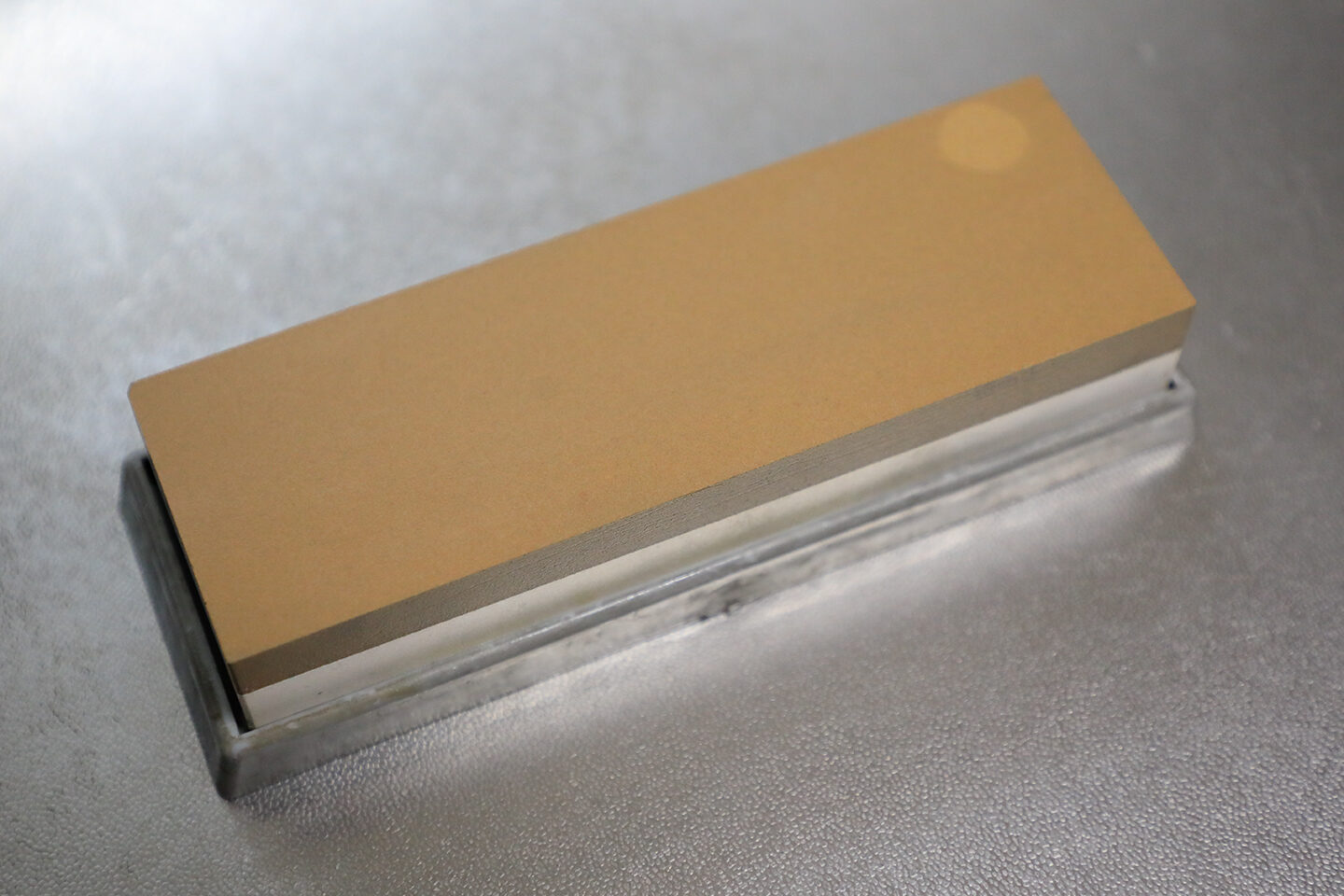

中研ぎまで上手くいったのでAmazonで追加購入した北山という超仕上げ用砥石で粒度は#8000です。切刃の境がさらにはっきりしてヘアラインも消え光沢がでました。この砥石は研ぎ心地が良いです。所要時間は約50分かかりましたが神経を集中してたのであっという間でした(笑)。

この後、折り込みのチラシを切ってみると剃刀のような切れ味に思わずニヤニヤしてしまいました(笑)。

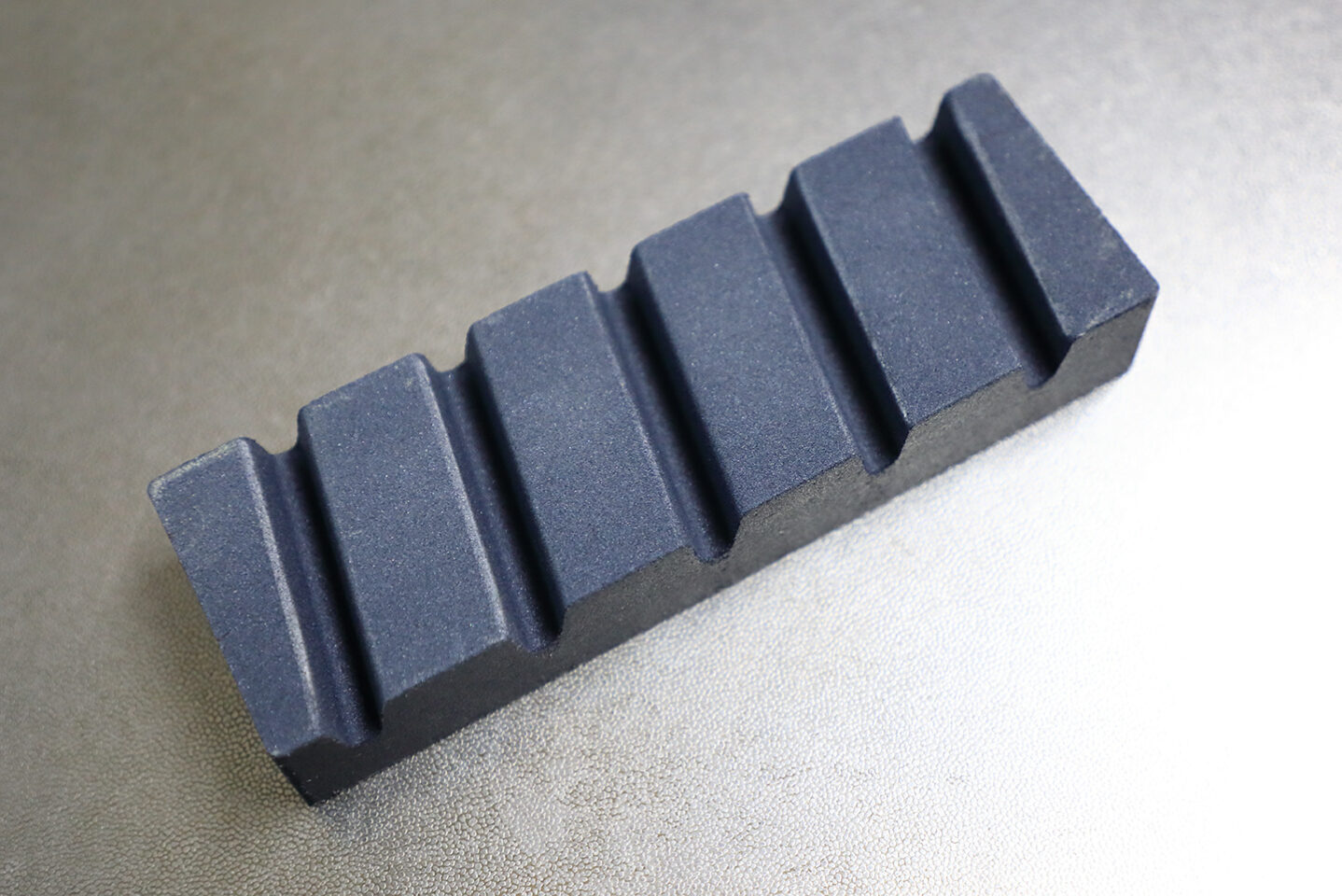

面直し用の砥石

今回初めて砥石の面直しの必要性を知りAmazonで購入したエビ印の面直し砥石ミニ溝入り極細です。超仕上げ用砥石にも使うので粒度の細かいものにしました。