こんにちは。バードふじやまです。先日、家人のノートPCがおかしいと言われてみると「please run SETUP program」と「BitLocker回復」の2つのメッセージが出てました。

で、今日は前者の更新です。メッセージに「Time-of-day not set」とあるのは、システム日付がセットされてないという事なので、以下のようにボタン電池を交換しました。

【同様のトラブルでこのページをご覧の方へ】

私に質問されてもお答えできませんので全ては自己責任でお願いします。

画像はクリックすると拡大します。

メッセージから作業完了まで

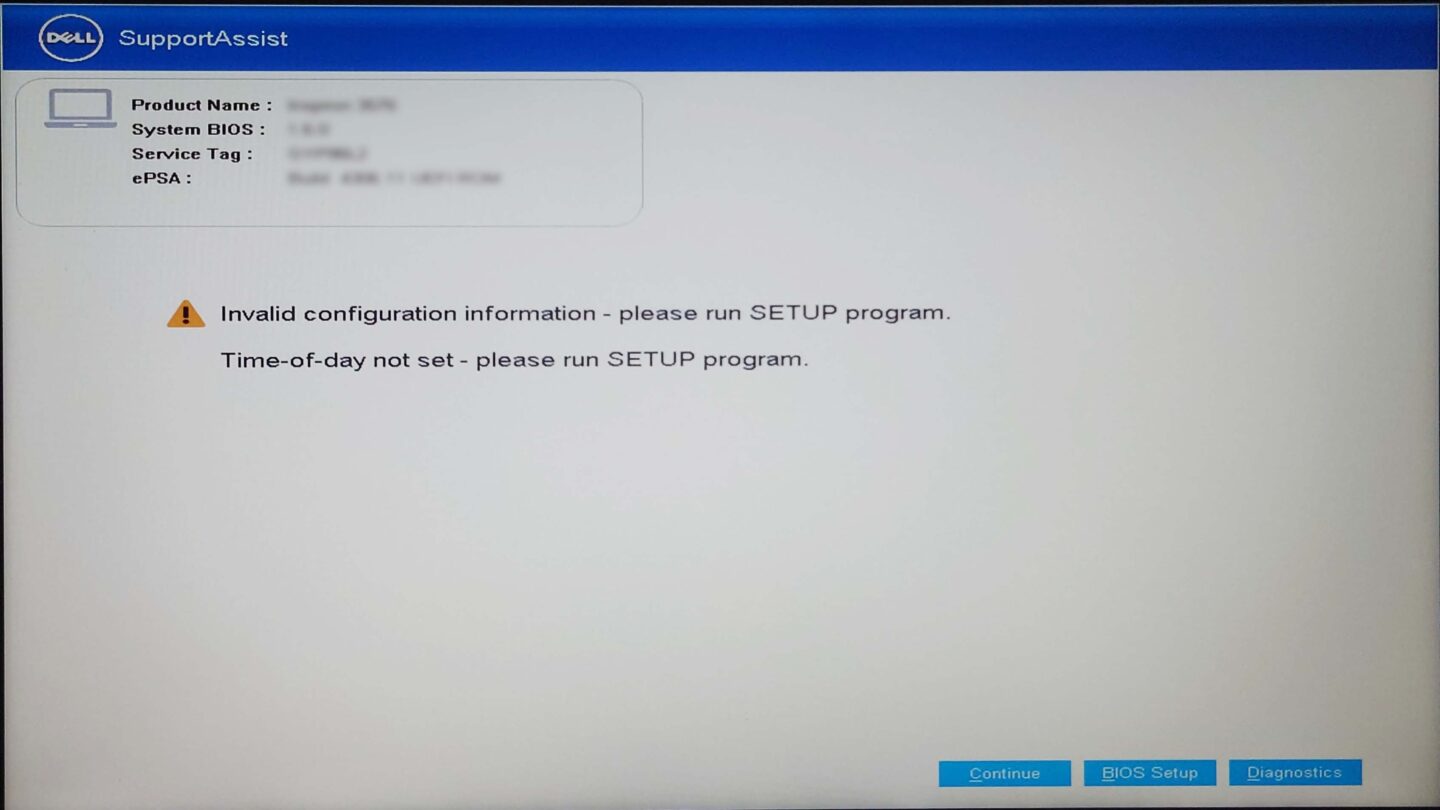

「please run SETUP program」メッセージ

「Time-of-day not set – please run SETUO program」とあるので、右下中央の「BIOS Setup」をクリック。

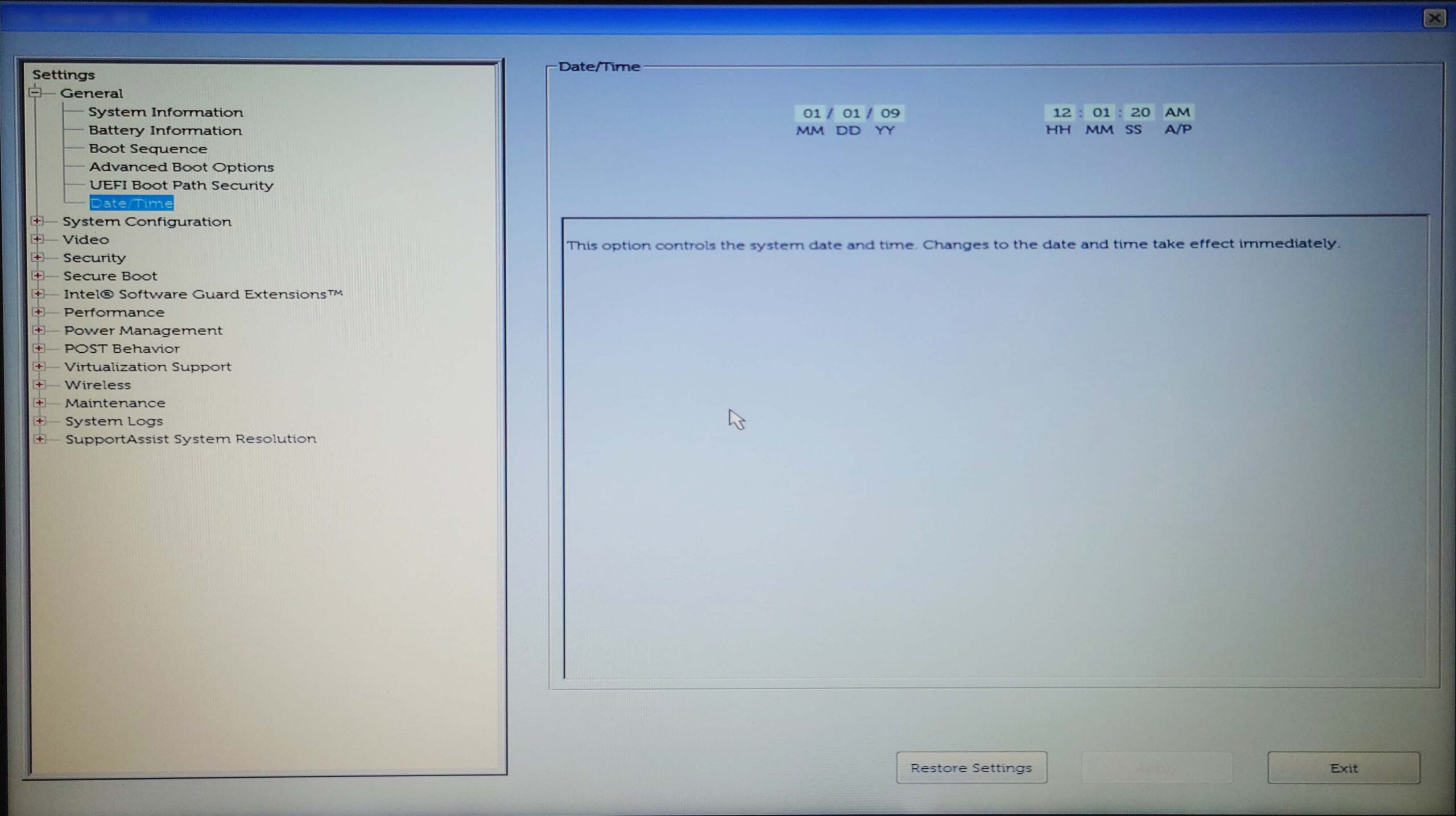

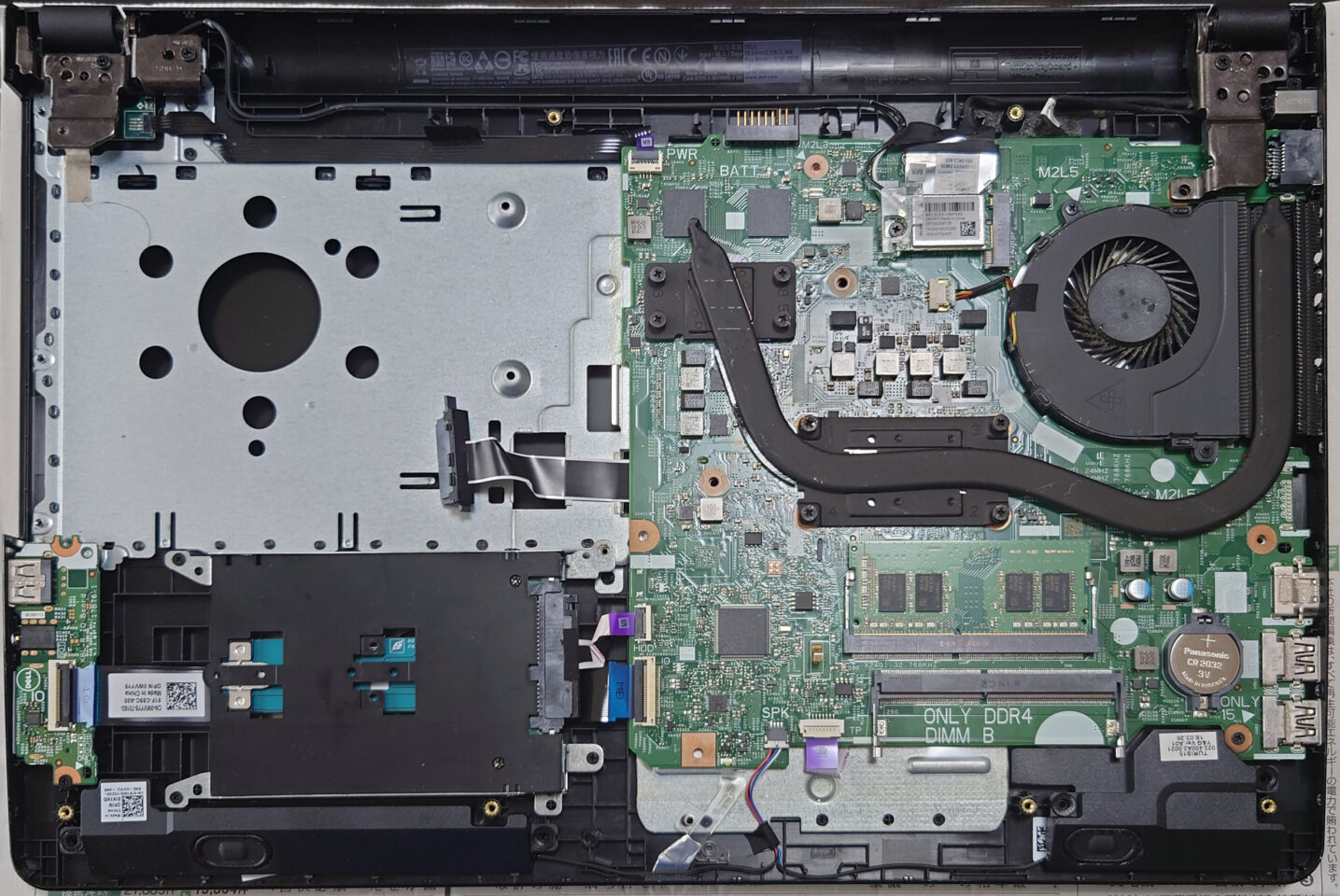

システム日付を見ると01-01-09だったので見事リセットされてました(笑)。原因はボタン電池の電池切れに決定!手持ちのボタン電池CR2032があるので使えることを信じてベースカバーを取り外すことにしました。

ベースカバー取り外し

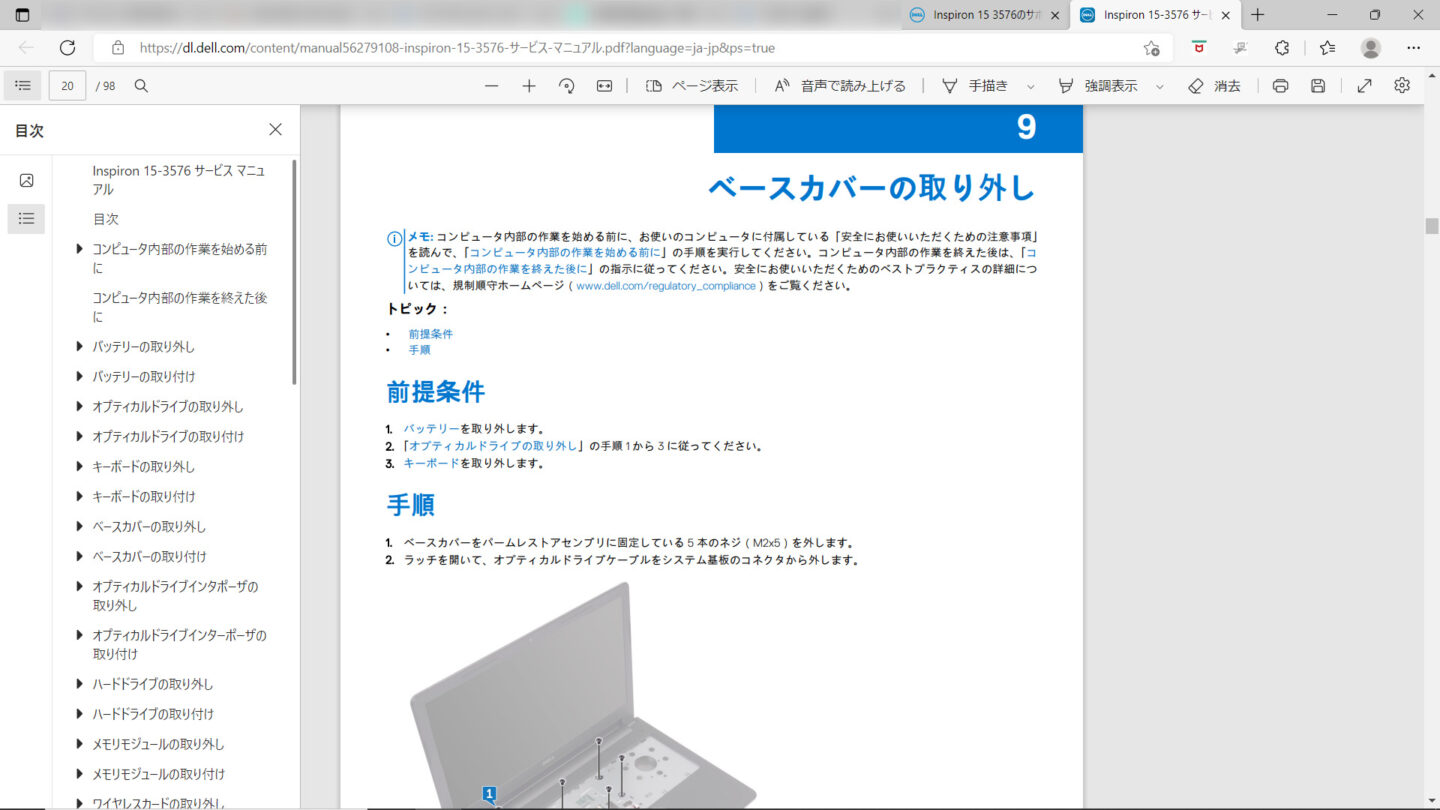

作業は私のノートPCで、DELLのHP>サポート>製品サポートページのマニュアルタブへと進み(1枚目)、中央のInspiron 15-3576 サービス マニュアルのPDF表示をクリックしてサービスマニュアル(2枚目)を表示。それを参考にベースカバーを取り外して4枚目右下のボタン電池を交換、ベースカバーを取り付けて終了です。

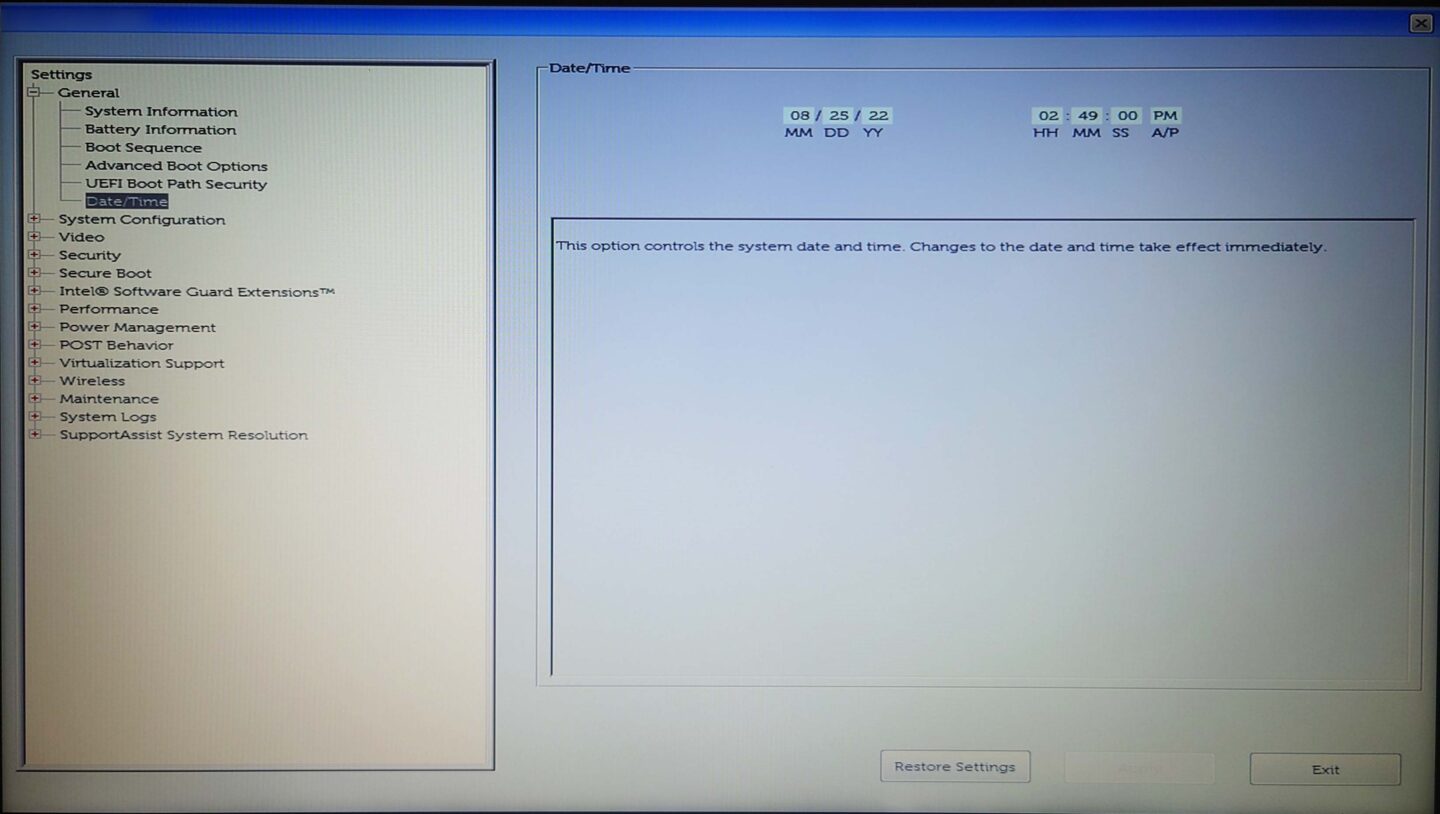

システム日付のSETUP

電源を入れシステム日付のSETUP画面に進んで正しい日付を入力して作業は無事完了、ミッションコンプリートです(笑)。

このPCはWindows7時代からで購入から4年4か月経っていたのと、バッテリーを外しっぱなしだったことでボタン電池の寿命が早まったのかもしれませんね。